Texte inédit | Ballast | Série « La Commune a 150 ans »

Terminons en chantant cette trop brève semaine consacrée aux 150 ans de la Commune de Paris. C’est caché dans quelque mansarde de Montmartre que le dessinateur Eugène Pottier écrit la chanson qui deviendra l’hymne mondial de la révolution socialiste : L’Internationale. De sa fenêtre, il aperçoit la longue file des Parisiens arrêtés et bientôt fusillés par le régime. Pottier la dédie au communeux Gustave Lefrançais, élu, combattant, exilé et et condamné à mort par contumace. Ces 72 jours durant, on ne la chante donc pas. Mais on chante beaucoup : dans les rues, les concerts. Et l’on entend : « Il faut, citoyen, sur la terre, / L’égalité pour seul niveau. » Il le faut plus que jamais. ☰ Par Anouk Colombani

[lire le septième volet de notre série « La Commune a 150 ans »]

Dans cet enfer, comme aujourd’hui,

les poètes chantaient l’épopée

qu’on allait vivre et mourir ;

les uns en strophes ardentes,

les autres avec un rire amer.

Louise Michel

Louise Michel chante. Elle place en exergue de son avant-propos et de sa première partie deux chansons-poèmes qu’elle a écrites : la Chanson des prisons puis la Chanson des geôles. Rédigés après la Commune, ce sont des poèmes durs, qui parlent de sang, de douleur, des années sombres de l’Empire et du retour des morts après la Commune. Dans le second, elle cite un autre chant, la Marseillaise, air du peuple et de la liberté : « Dans l’air soufflait la Marseillaise. Rouge était le soleil levant. » Partout, lors du siège comme pendant la Commune, on chante. Les paroles et les mélodies — composées pour la plupart après les événements — font partie intégrante de la mémoire de la Commune. Quand ils n’évoquent pas la répression, les textes des chansons créés après les faits portent souvent sur les aspirations sociales du peuple. Les choses sont plus emmêlées durant le soulèvement : s’y côtoient des souvenirs de 1789, de 1848, des refrains de cafés-concerts et des airs populaires. En suivant le fil des Mémoires de quelques communeux et communeuses, on peut recomposer, quelque peu, l’environnement musical de l’époque. Les journaux ainsi que le recensement effectué par le journaliste Firmin Maillard dans ses précieuses Publications de la rue pendant le siège et la Commune complètent ce tableau. Pour s’y retrouver, on doit également remercier l’historien Robert Brécy d’avoir imaginé un magnifique ouvrage, La Chanson de la Commune — Chansons et poèmes inspirés par la Commune de 1871, malheureusement épuisé.

Le cri de ralliement : les symboles de 1789

« S’y côtoient des souvenirs de 1789, de 1848, des refrains de cafés-concerts et des airs populaires. »

Juillet 1870. Alors que la guerre contre la Prusse se prépare, Napoléon III laisse finalement résonner la Marseillaise, interdite jusque-là du fait de son association au désordre républicain. Ce revirement a marqué les esprits : Victorine Brocher, militante communeuse, le mentionne dans ses souvenirs :

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, les mesures militaires ont été prises en Prusse, à partir du 15 juillet, l’armée sera sur différents points de nos frontières, avec 100 ou 120 000 hommes.

E. Ollivier [Chef du gouvernement français] osa dire qu’il entrait d’un cœur léger dans la voie de la guerre. Pauvre France ! confiée dans les mains de cet homme, fils d’un ancien proscrit, qui avait si bien dit : « Je serai le spectre du 2 décembre. » Ce même jour on vota un crédit de 150 000 000.

La France n’avait plus qu’à combattre.

À partir de ce moment, l’empire laissa chanter la Marseillaise dans les rues de Paris1.

C’est la nécessité de galvaniser les troupes, puis la proclamation de la République le 4 septembre, qui font ressurgir le chant de Rouget de Lisle. Mais la récupération de la Marseillaise par l’Empire pose problème aux révolutionnaires. Le socialiste Gustave Lefrançais, élu au Conseil de la Commune pour le IVe arrondissement, estime ainsi : « Malheureusement nos députés républicains avaient la vue aussi courte que nos gouvernants avaient le cœur léger et, M. Thiers excepté, le seul qui restât logique en cette affaire, tous votèrent les suppléments de crédit dont on avait besoin. Plus encore, certains d’entre eux ne craignirent pas, quelques jours plus tard, de joindre l’éclat de leurs voix aux refrains patriotiques que la police faisait alors chanter jusque sur nos plus grandes scènes théâtrales pour chauffer l’enthousiasme populaire2. » Pourtant, le 4 septembre 1870, la Marseillaise est reprise par les foules. Victorine Brocher raconte cette journée de liesse et de chants : « Toute cette foule, sans distinction d’opinion, était joyeuse : Allons à l’Hôtel de Ville, criait-elle, elle croyait avoir conquis le monde, elle oubliait même les défaites de la veille. Ce peuple était si convaincu qu’avec la République nous vaincrions la Prusse, qu’il l’acclamait avec un incomparable transport. Le chant de la Marseillaise, entonné par cette foule, était si puissant, qu’il aurait réveillé les plus endormis3. »

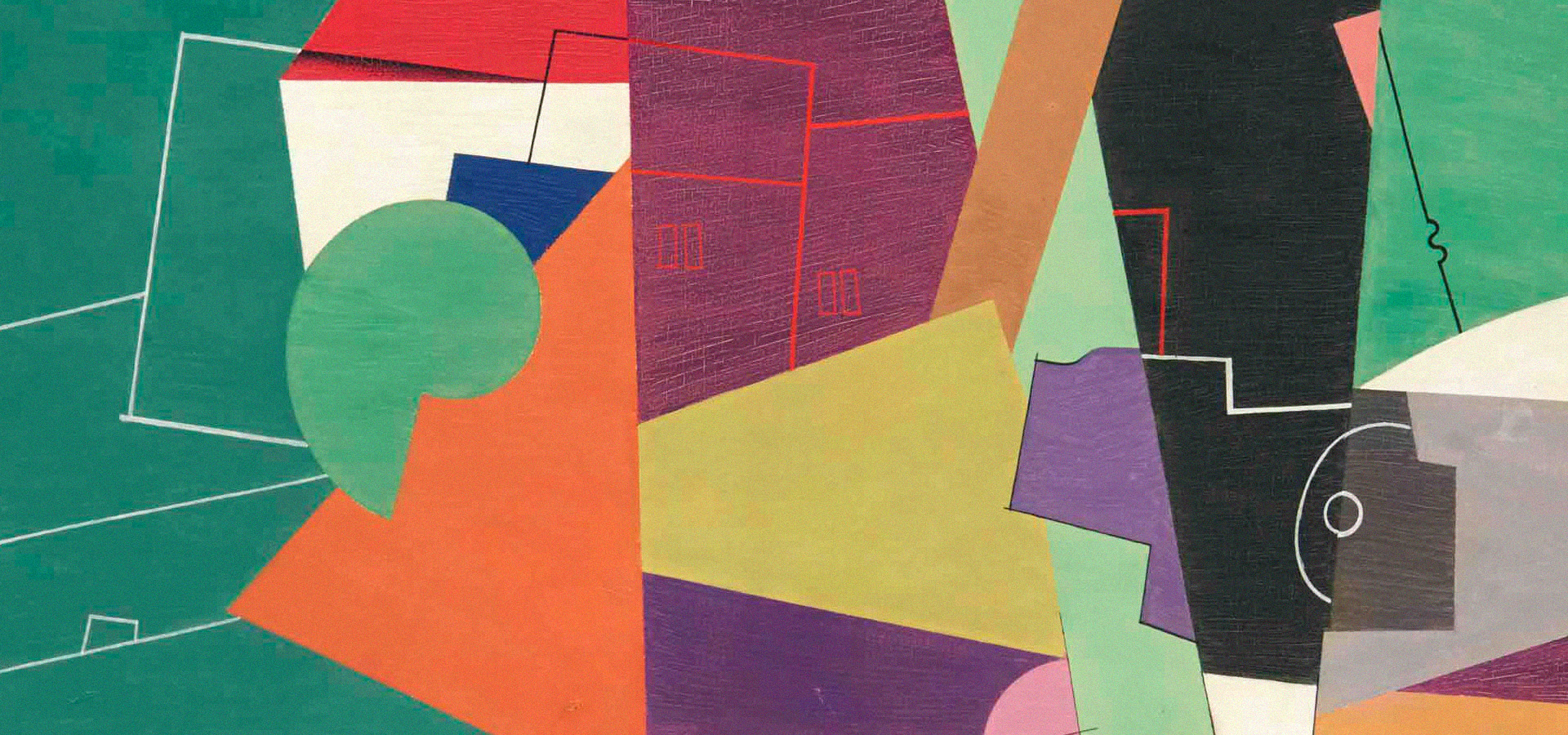

[Georges Valmier]

Louise Michel conte elle aussi la réappropriation de la chanson par les insurgés, ce même 4 septembre : « La foule chante la Marseillaise. Mais l’Empire l’a profanée, nous, les révoltés, nous ne la disons plus. » La militante précise en effet que c’est Bonhomme, du chansonnier blanquiste Émile Dereux, qui lui est préférée — l’influence considérable des blanquistes y est sûrement pour quelque chose dans cette. Cette ronde enfantine avait été publiée dans La Voix des Écoles, organe de la fédération des étudiants de Bruxelles : elle est un appel, classique, au « réveil » et à la révolte pour la liberté et l’égalité. Étonnamment, elle évoque la Marseillaise comme chanson du réveil.

Bonhomme n’entends-tu pas

Le refrain de la chanson française

Lonlaire

Bonhomme, n’entends-tu pas

Le refrain de la chanson française

Lonla !

C’est celui de la Marseillaise

Celui qui fit Quatre-vingt-treize !

À ce chant-là laisse l’outil

Bonhomme

Va chercher ton fusil !

Est-ce la puissance de la chanson qui fait que, le 5 septembre, Louise Michel écrit finalement : « On allait, Marseillaise vivante, remplaçant celle que l’Empire avait profanée » ?

« Entre le mois de juillet 1870 et le 18 mars 1871 — date du déclenchement de la révolte populaire —, la Marseillaise fait donc l’objet d’un tiraillement. »

Entre le mois de juillet 1870 et le 18 mars 1871 — date du déclenchement de la révolte populaire —, la Marseillaise fait donc l’objet d’un tiraillement. C’est ce que montre encore une anecdote du début du mois de mars 1871, rapportée par Jean Allemane, un autre opposant à l’Empire, emprisonné pour des faits de grève en 1862. L’armistice avec la Prusse a été signé le 28 janvier, contre l’avis des Parisiens ; une partie d’entre eux ne souhaite pas rendre les canons pour lesquels ils ont cotisé pendant le siège ; le nouveau gouvernement, dirigé par Thiers, veut les récupérer : le bataillon d’Allemane est l’un des premiers sur la liste. « Au moment où le bataillon s’ébranlait, M. Versigny, mon capitaine de la 4e marche, vint, tout souriant, me prier d’entamer avec lui Le Chant du départ ou la Marseillaise. En l’honneur de quel saint, lui demandais-je ; serait-ce parce que nous allons travailler pour la réaction4 ? » Le bataillon ne chantera pas.

Outre la Marseillaise, ce témoignage mentionne Le Chant du départ, autre chanson de la Grande Révolution. Son texte est imaginé par Marie-Joseph Chénier, dramaturge et homme politique, pour la fête du 14 Juillet 1794 ; le compositeur Étienne Nicolas Méhul en a écrit la musique. L’ensemble est adoubé par Robespierre, qui ne tarde pas à la faire diffuser dans les armées françaises.

La République nous appelle

Sachons vaincre ou sachons périr

Un Français doit vivre pour elle

Pour elle un Français doit mourir.

Comme pour la Marseillaise, le refrain, aux accents patriotiques, légitime l’idée de sacrifice pour la nation ; c’est de ces usages gouvernementaux sacrificiels que les révolutionnaires de 1870 se méfient.

[Georges Valmier]

Mais, le 28 mars 1871, jour de la proclamation de la Commune, la question est réglée : avec Le Chant du départ, la Marseillaise devient un symbole majeur de ralliement des communeux et communeuses. C’est Louise Michel, encore, qui nous dépeint l’atmosphère sonore de la journée :

Un océan humain sous les armes, les baïonnettes pressées comme les épis d’un champ, les cuivres déchirant l’air, les tambours battant sourdement et entre tous l’inimitable frappement des deux grands tambours de Montmartre, ceux qui, la nuit de l’entrée des Prussiens et le matin du 18 mars, éveillaient Paris de leurs baguettes spectrales, leurs poignets d’acier éveillaient des sonorités étranges. Cette fois les tocsins étaient muets. Le grondement lourd des canons, à intervalles réguliers saluait la révolution. […] Pas de discours, un immense cri, un seul, Vive la Commune ! Toutes les musiques jouent la Marseillaise et Le Chant du départ. Un ouragan de voix les reprennent.

« L’usage des deux chants révolutionnaires incarne l’aspiration à la République et à la souveraineté populaire. »

Cette fête du 28 mars s’inspirait de la fête de la République du 14 juillet 1790. Elle venait balayer les deux décennies d’Empire et faisait le lien avec des dates qui, pour les révolutionnaires, incarnent le renversement de régime : 1789, année de la Grande Révolution, mais aussi et surtout 1792 et 1848, années de naissance des deux premières Républiques. Même en 1830, quand le peuple faisait chuter la monarchie des Bourbons au profit d’une monarchie plus « libérale », ces chants avaient réémergé. Ce tandem — Chant du départ et Marseillaise — se fait entendre régulièrement pendant la Commune. On l’entonne lors de la manifestation de ralliement des francs-maçons le 29 avril. Dans le Journal officiel du 5 mai — qui couvre au jour au jour les actes de la Commune et en suit les grands événements —, on lit :

Un club a été ouvert hier soir, 3 mai, dans l’église Saint-Michel, rue Saint-Jean, à Batignolles. Il prend le nom de Club de la révolution sociale. L’église était comble et les femmes en majorité. On sentait qu’en partant se battre pour la Commune, les maris avaient laissé au logis un germe solide d’idées révolutionnaires. […] L’orgue a ouvert la séance par la Marseillaise, chantée tout au long par les citoyens et citoyennes du club, avec un enthousiasme admirable. Ce chant patriotique retentissant sous ces voûtes produisait un effet magistral. […] Alors est venu Le Chant du départ. Puis on a clos cette séance d’ouverture en reprenant la Marseillaise, et on s’est séparé aux cris unanimes de Vive la Commune ! Vive la Révolution sociale !

L’usage des deux chants révolutionnaires incarne l’aspiration à la République et à la souveraineté populaire : il inscrit les communeux dans la lignée de leurs glorieux ancêtres. Si l’on débat âprement de l’usage à faire des références révolutionnaires, ces deux chants rassemblent de façon unanime : ils sont des symboles partagés par tout le peuple de Paris — et ce davantage que les chants du mouvement ouvrier, à l’instar du Chant des ouvriers du chansonnier quarante-huitard Pierre Dupont, qui s’avèrent avant tout des symboles socialistes.

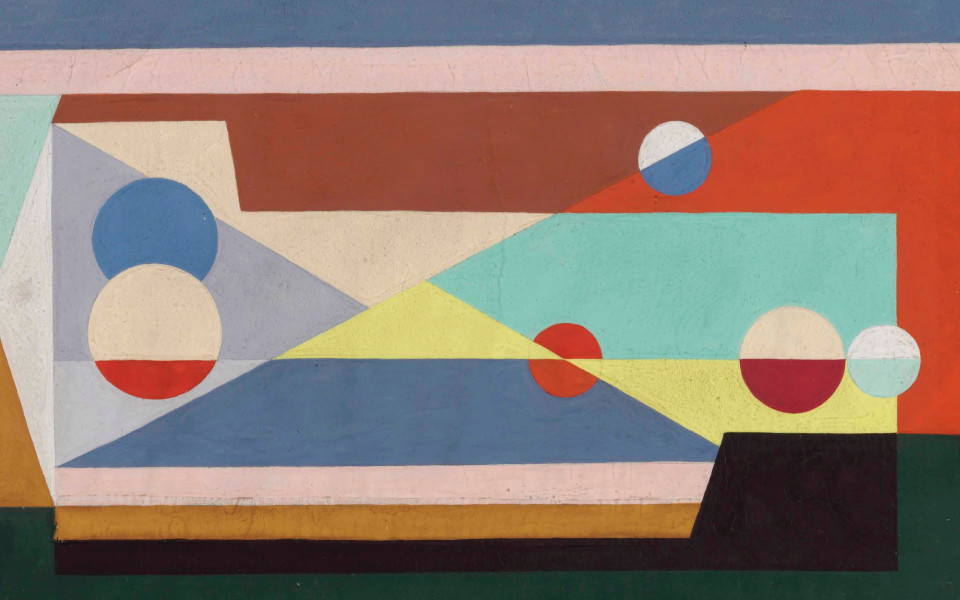

[Georges Valmier]

Entre les deux chansons, la Marseillaise domine toutefois. Mais dans des interprétations qu’il nous faut cependant imaginer. Les descriptions des communeux insistent sur le caractère enthousiaste et populaire du chant : on est encore loin des versions resserrées — un seul couplet — et appauvries musicalement qui la caractériseront dès lors qu’elle deviendra l’hymne de la IIIe, puis de la Ve République. L’harmonique populaire est, en 1871, habitée du souffle révolutionnaire : on la déclame en entier, comme on le faisait en 1789. La mélodie, connue de tous, sert de patron pour de nouveaux textes. En 1865, Louise Michel écrivait déjà une Marseillaise noire, dénonçant la situation politique sous Bonaparte — à la mort imposée par l’Empire, elle opposait dans son texte une Marseillaise vivante. L’historien Robert Brécy repère également une Marseillaise de 1870, écrite par un membre de l’Internationale en Belgique, Prosper Voglet, et appelant à la paix entre Français et Prussiens. Il existe aussi une Marseillaise de la Commune dont la publication date de 1872 : les paroles laissent présager qu’elle retentissait déjà lors du siège de Paris : « Depuis vingt ans que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi ». Si ces réécritures paraissent parfois ne pas correspondre à la rythmique que nous connaissons, c’est parce que l’harmonie populaire ne cherche pas à accorder musique et voix de façon uniforme. Souvent, la musique impose qu’une syllabe égale une note, ce qui enferme la chanson dans une forme figée et la rend plus difficile à adapter — et donc moins populaire. Les nombreuses Marseillaises étaient probablement chantées de façon très variée, s’adaptant à l’inspiration du moment.

Que valsent les Badinguet

« Le 28 mars, la Commune est proclamée, et les élus issus du vote du 26 mars, intronisés. »

Le 28 mars, la Commune est proclamée, et les élus issus du vote du 26 mars, intronisés. Dans sa description de l’événement, qui se déroule place de l’Hôtel de ville, le communeux Gaston Da Costa rapporte une palette large de musiques jouées : « Alors commence, sous le commandement de Brunet5, placé avec son état-major au pied de l’estrade, un interminable défilé des bataillons dont les musiques jouent la Marseillaise, Le Chant du départ, Le Sire de Fiche-ton-camp, et des pourris6, où revient l’air de La Badinguette de Henri Rochefort7. » Si les deux premiers chants rattachent la Commune à la Révolution, les deux suivants l’ancrent dans son rejet total de l’Empire et des 20 ans qui se sont écoulés.

Le Sire de Fiche-ton-camp et La Badinguette s’attaquent toutes deux à l’empereur Napoléon III et à sa femme, surnommés « Badinguet » et « Badinguette ». La Badinguette date de 1853 et raille le mariage contracté par la comtesse Eugénie (une aristocrate espagnole) avec Bonaparte. La chanson a survécu malgré la censure, se passant sous le manteau (même si, comme pour la Marseillaise, on peut supposer qu’il existait des variations). Le Sire de fiche-ton-camp, pour sa part, fait partie des chansons qui émergent après la proclamation de la République, le 4 septembre 1870. Elle a été écrite en 1870 par les chansonniers Paul Burani et Antonin Louis, lesquels prendront le parti de la Commune. Elle est dédiée à leur « ami » Brunel, qui commande le 107e bataillon pendant le siège de la capitale. Les paroles, riches et caustiques, sont accompagnées d’un air entraînant ; l’ensemble fustige la guerre déclenchée par l’empereur, l’incapacité de ses généraux à mener les armées et la défaite de Sedan.

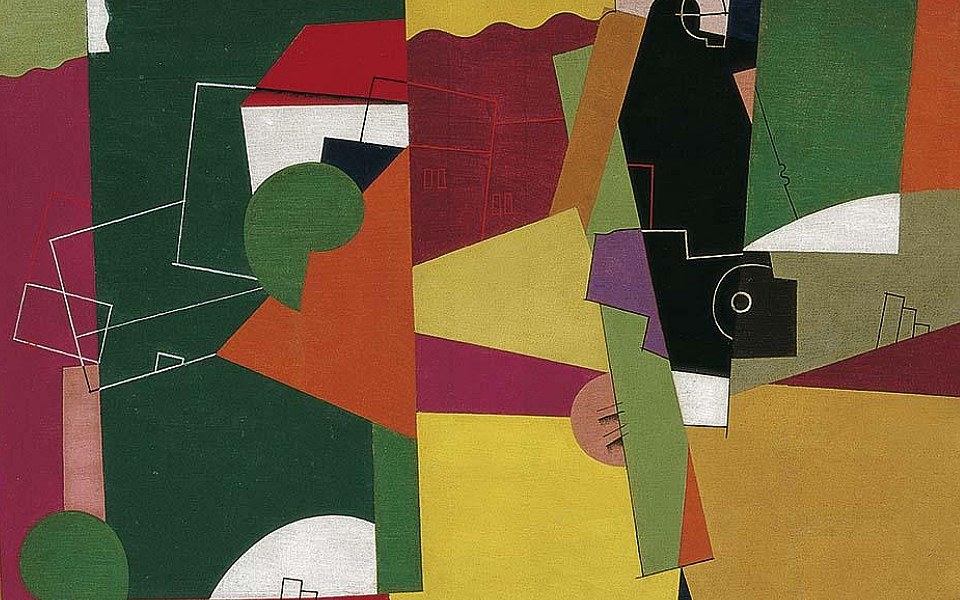

[Georges Valmier]

On retrouve ces chants jusque dans les solidarités de prison décrites par Louise Michel :

Parmi les souvenirs joyeux de nos prisons, est la chanson La Badinguette chantée un soir à pleine voix par cette masse de prisonnières que nous étions aux chantiers de Versailles, entre deux lampes funestes qui éclairaient nos corps étendus à terre contre les murs. Les soldats qui nous gardaient et pour qui l’Empire durait encore eurent à la fois épouvante et fureur. Nous aurions, hurlaient-ils, une punition exemplaire pour insulte à S.M. l’Empereur ! Un autre refrain, celui-là ramassé par la foule, en secouant les loques impériales, avait également le pouvoir de mettre en rage nos vainqueurs :

À deux sous tout l’paquet :

L’père, la mèr’Badingue

Et l’petit Badinguet8…

« Les rêves du peuple parisien passent par ces chansons. Naît ainsi le peuple de la République, avec ses rebus et ses héros. »

Ces trois vers sont le refrain du Sire de Fiche-ton-Camp. La chanson dénonce l’abandon de la France par l’empereur et son choix de défendre son intérêt plutôt que celui du peuple. Face à la répression qui s’abat sur elles, les communeuses clament ces textes à la fois pour se donner du courage et pour faire enrager leurs gardiens : en dépit de l’enfermement, la lutte pour la République se poursuit par la chanson. Le thème de la capitulation, de la prétention de la famille impériale, du vol de la souveraineté du peuple fait partie des motifs les plus présents dans les chants. Nombre de chansons archivées par Firmin Maillard portent sur ces thématiques — songeons à L’Avocat larmoyant, Badinguet Gendarme, Badinguet, La Balayeuse nationale… De ces textes, Maillard ne retranscrit malheureusement pas l’intégralité, mais ses commentaires laissent entendre que certains auteurs se permettent quelques grivoiseries. L’empereur et l’impératrice ne sont pas les seuls à être raillés en musique : le roi Guillaume de Prusse, Bismarck, mais surtout le président français du gouvernement de la Défense nationale, Louis-Jules Trochu, sont aussi les cibles de chansonnettes. Maillard a ainsi recensé un Plan de Trochu dévoilé et un Plan de Trochu, constitués respectivement de pas moins de 25 et 17 couplets ! Les quelques vers qu’il a reproduits sont suffisants pour qu’on y lise la défiance d’une partie des Parisiens vis-à-vis de celui qu’on accuse de trahir le peuple et la France. Le Plan de Trochu dévoilé vise ainsi la bourgeoisie, avec pour refrain :

Riches, bourgeois, ne craignez rien. Confessez-vous, tout ira bien !

La deuxième chanson dénonce les arrestations des vrais républicains, envoyés à la prison de la Santé :

Trouvant que rien n’indispose

Comme l’air et la liberté

Trochu donnait la Santé

Aux républicains pas roses,

Qu’avaient pour chasse l’Prussien

Un autre plan que le sien.

On trouve encore dans l’ouvrage de Maillard des chansons en hommage à la Garde nationale : par exemple, cet almanach chantant dont les textes sont attribués aux « citoyens A. Philibert et Hip. Chatelin » et tiennent à saluer les défenseurs de Paris. En voici quelques titres : Le Sergent-major, La Cantinière, Le Capitaine, V’là les gardes nationaux, Le Conseiller de la famille. D’autres donnent à voir la diversité régionale qui peuple Paris : des chants pour ou sur les Bretons, ou encore une chanson en patois limousin ; les Alsaciens sont également salués. Est aussi recensée une complainte dénommée La Colonne, qui fête la chute de la colonne Vendôme qui eut lieu le 16 mai. Le choix des thèmes est large ; il permet à nombre de personnes — y compris des femmes — de s’exprimer sur la situation vécue : déception, peur, énervement, agacement, mais aussi joie et enthousiasme. Les rêves du peuple parisien passent par ces chansons. Naît ainsi le peuple de la République, avec ses rebus et ses héros.

[Georges Valmier]

À la recherche d’un hymne ?

Avec la Commune, on voit apparaître chez les professionnels de la musique — ceux qui écrivent des chansons pour les cafés-concerts — la volonté de se donner des objectifs plus grands. À côté des chansons populaires, probablement oubliées peu de temps après avoir été chantées (faute d’enregistrement), on trouve une musique plus virtuose représentée sur scène ou lors de cérémonies. Les musiciens sont nombreux à soutenir la Commune et à y participer. Chansonniers, musiciens populaires, militaires ou classiques, chanteurs et chanteuses, mais aussi ouvriers et fabricants de pianos, d’orgues… On en trouve dans la Garde nationale, parmi les délégués d’arrondissement et même à l’assemblée de la Commune. Certains musiciens comme Eugène Pottier ou Jean-Baptiste Clément se concentrent sur leur action politique en tant qu’élus et mettent entre parenthèse leur travail de compositeur ; d’autres enseignent la musique ou acceptent d’organiser des concerts gratuitement. Un grand nombre, en tout cas, cherche à faire servir leur métier pour la cause ; une Fédération des artistes musicaux voit le jour.

« Les concerts donnés aux Tuileries les 6 et 11 mai pour les veuves et les orphelins des gardes nationaux sont parmi les plus grandes réalisations des musiciens. »

Les concerts donnés aux Tuileries les 6 et 11 mai pour les veuves et les orphelins des gardes nationaux sont parmi les plus grandes réalisations des musiciens. Un ultime concert a lieu le 21 mai : devant initialement se tenir place de la Concorde, il se voit rapatrié aux Tuileries car les Versaillais bombardent déjà. Les concerts donnés pendant la Commune sont initiés par la Fédération artistique, créée le 11 avril, qui est l’homologue de la Fédération des artistes de Paris créée par le peintre Gustave Courbet, élu de la Commune. La Fédération artistique réclame le droit de pouvoir utiliser les théâtres et lieux de concerts et monte des activités de soutien pour les veuves, les blessés et leurs enfants. Parmi les noms qui émergent, on retrouve Paul Burani et Antonin Louis qui avaient écrit et composé le Sire de Fiche-ton-Camp. Burani et Alfred Isch-Wall, sur une musique d’Antonin Louis, écrivent pour la Commune le Chant de l’Internationale, avec pour sous-titre « Hymne des travailleurs ». Il est présenté en même temps au théâtre de l’Eldorado et à celui de la Porte-Saint-Martin, et semble avoir été largement repris.

Par-delà le fait de jouer et de soutenir, on trouve dans l’action de certains artistes l’embryon d’une pratique populaire qui vise un renouvellement culturel en écho aux aspirations républicaines. Certains artistes, déjà engagés politiquement avant la Commune, écrivent contre l’Empire, d’autres travaillent à des formes de popularisation de la musique classique ou d’anoblissement des musiques populaires. Dès les années 1860, des tentatives de démocratisation de la musique avaient vu le jour : la méthode Galin-Paris-Chevé (une méthode d’apprentissage de la musique sans le solfège classique) était alors en plein essor. En 1861 sont créés les concerts Pasdeloup, qui se définissent comme des concerts populaires visant à diffuser des airs classiques à un public non averti. On retrouve la même volonté pendant la Commune.

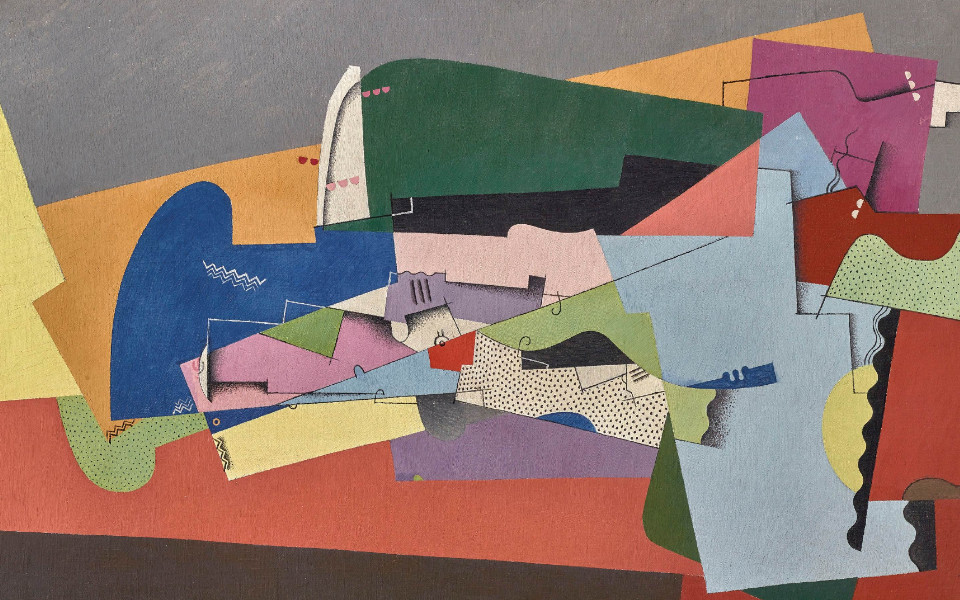

[Georges Valmier]

Ainsi, Francisco Salvador Daniel, qui prend la tête du Conservatoire de Paris le 12 mai suite à la mort de son directeur, est-il un ancien chef d’orchestre du Théâtre lyrique et des concerts Pasdeloup. Il a écrit et mis en partition des musiques kabyles, lorsqu’il vivait en Algérie, cherchant ainsi à faire valoir la grandeur de cette musique. Il est possible de retrouver ses vues sur la question grâce aux articles qu’il a publiés dans La Marseillaise, le journal dirigé par Henri Rochefort, bientôt arrêté et déporté en Nouvelle-Calédonie. Francisco Salvador Daniel y parle de musique politique et de politique musicale, défendant la liberté des musiciens et s’élevant contre les établissements subventionnés par le régime impérial. Il y défend la chanson populaire et la chanson politique — contre l’idée que la musique ne serait qu’un « agrément ». Jusqu’au 12 mai, son implication est celle d’un délégué d’arrondissement ; à partir de sa nomination, il tente d’organiser le Conservatoire selon une logique de fédération, subissant les réticences de son personnel enseignant. Salvador meurt le 24 mai 1871, fusillé par des soldats versaillais comme bien d’autres communeux.

« Le Chant de l’internationale n’a pas pris l’importance de la Marseillaise ; il a même disparu avec la Commune. »

« Dans les concerts qui se donnent journalièrement au profit de nos blessés, nous avons entendu un mâle refrain qui nous revient en mémoire : Le drapeau de l’internationale / Sur l’univers est déployé / C’est la révolution sociale / Par le travail et la fraternité !

Il est, croyons-nous, des auteurs de Pompiers, du Sire de Fish-ton-Kan9, et de la plupart de nos chansons en vogue : Burani, Isch Wall et Antonin Louis ; nous souhaitons la bienvenue au Chant de l’Internationale, puisse-t-il devenir la Marseillaise de la nouvelle Révolution10. » Le Chant de l’internationale n’a pas pris l’importance de la Marseillaise ; il a même disparu avec la Commune. Les Pompiers — raccourci pour Les Pompiers de Nanterre — que cite le Journal officiel a eu plus de postérité. Robert Brécy fait l’hypothèse que cela serait dû au retrait postérieur de deux de ses auteurs, Paul Burani et Anton Louis, qui se détourneront de leurs engagements communards pour rejoindre la musique de divertissement. Isch-Wall, proscrit en Belgique, ne fera plus jamais montre d’implication politique non plus.

C’est finalement un autre chant qui s’imposera dans la mémoire, après la Commune : La Canaille, écrit en 1865 par un compositeur très productif, Joseph Darcier, sur des paroles d’Alexis Bouvier, un ciseleur en bronze devenu auteur. Mais sa gloire est surtout associée à son interprète Rosa Bordas. La chanteuse s’était déjà illustrée en 1870 au lendemain de l’enterrement de Victor Noir, ce journaliste de La Marseillaise assassiné par des amis de l’empereur lors d’un duel. Durant la Commune, Rosa Bordas se produit au Grand Concert Parisien, dans le Xe arrondissement, et organise régulièrement des quêtes. Elle y crée plusieurs chansons aux titres évocateurs : La France n’est pas morte ou Le souffle de la liberté. Présente aux Tuileries au concert du 11 mai, elle y chante La Canaille. La chanson raconte le pénible labeur, le travail de nuit, la bohème miséreuse, l’alcool… Mais elle retourne le stigmate et revendique la fierté d’appartenir à cette « canaille ».

[Georges Valmier]

Le Journal officiel peut ainsi écrire à propos du concert que Bordas « a été écrasée de bravos enthousiastes dans La Canaille, exigée et bissée avec frénésie. Cette pièce est, en effet, remplie de philosophie populaire, et Mme Bordas la sent en véritable artiste ». L’historienne Édith Thomas tire quant à elle des Mémoires de la Parisienne Augustine Blanchecotte que le refrain était repris en chœur par le public. Le journaliste communeux Maxime Vuillaume écrit enfin que « C’est un spectacle poignant. Sur le blanc péplum, comme une tache de sang, le rouge du drapeau frangé d’or, la chevelure étalée sur les épaules nues, la poitrine large, le bras solide et musclé, le regard fixé là-haut ; comme dans une brutale extase… elle symbolise la canaille héroïque qui se bat aux remparts11 ». La postérité de cette chanson s’explique peut-être également par le fait que ses paroles sont moins directement politiques. Elle sera ainsi rechantée dans des cabarets bien après la Commune — à croire qu’un hymne ne se choisit pas, mais s’impose.

De la mémoire (en)chantée

« La chanson prendra son essor en France, puis dans le monde entier. L’hymne des travailleurs était né. »

La patrie, le refus de l’Empire, la République, le labeur : autant de thèmes qui peuplèrent les chansons de l’« Année terrible ». Mais, après la Commune, les préoccupations se déplacent. On cherche à célébrer les morts, à faire vivre le souvenir de la lutte et à lutter encore. L’un des plus beaux témoignages en est le roman Philémon, Vieux de la Vieille de Lucien Descaves, paru en 1913. Roman de la Commune, de l’exil et du retour, il met en scène une rencontre avec ses héros-témoins communeux qui passe par la chanson. Au fil du roman se côtoient dans les souvenirs des chansons de 1848, de 1871 et celles qui ont suivi. Les survivants ont réécrit la Commune par la chanson : en changeant le sens de paroles antérieures à l’événement comme Le Temps des cerises — écrite par le communeux Jean-Baptiste Clément sur une mélodie du ténor Antoine Renard —, qui est passé d’un chant d’amour à un chant d’espoir, ou encore en créant de nouvelles compositions qui parlent de la Commune et de la répression, comme Le Drapeau rouge, La Semaine sanglante, Elle n’est pas morte… Toutes ces chansons témoignent finalement moins de ce qui a déclenché la révolte que de ce qui s’est enclenché durant ces 72 jours.

Quant à l’hymne tant recherché, il vint par hasard. En 1883, le communeux et ancien élu du XVIIIe arrondissement Eugène Pottier, dessinateur sur étoffe et chansonnier de profession, gagne un concours qui lui donne une nouvelle notoriété. Peu avant sa mort, ses camarades financent la publication d’un recueil de chants révolutionnaires de sa composition dans lequel figure L’Internationale. Repérée par la section de Lille du Parti ouvrier français, le texte est mis en musique par Pierre Degeyter, ouvrier et musicien amateur. Interprétée lors d’un congrès de la section lilloise du Parti, la chanson se répand d’abord dans la région. Toutes les sections du POF la découvrent ensuite lors d’un congrès tenu à Lille en 1894. La chanson prendra son essor en France, puis dans le monde entier. L’hymne des travailleurs était né.

Illustrations de bannière et de vignette : Georges Valmier

- Victorine Brocher, Souvenirs d’une morte vivante [1909], Libertalia, 2017, p. 99.[↩]

- Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871, 1871, p. 53. La note qui accompagne sa remarque précise qu’« il fut constaté par le journal La Croche que le lundi 18 juillet, M. Gambetta se faisait remarquer dans une loge de l’Opéra, accompagnant le refrain de la Marseillaise, que chantait alors par ordre Mlle Marie Sasse » (p. 56.).[↩]

- Victorine Brocher, Souvenirs d’une morte vivante, op. cit., pp. 109–110.[↩]

- Jean Allemane, Mémoires d’un communard. Des barricades au bagne, Librairie socialiste, 1906.[↩]

- Da Costa écrit « Brunet », mais il s’agit de Paul Brunel.[↩]

- On devine qu’il parle de pots-pourris, ce qu’on appelle aujourd’hui des medleys.[↩]

- Gaston Da Costa, Mémoires d’un communard (18 mars – 28 mai 1871) : la Commune vécue, Librairies-imprimeries réunies, 1903.[↩]

- Louise Michel, op.cit., p. 50.[↩]

- L’orthographe est celle d’une chanson portant ce même nom mais datant des années 1840.[↩]

- Journal Officiel, édition du soir, 4 mai 1871.[↩]

- Cité par Édith Thomas, Les « Pétroleuses », Paris, L’Amourier éditions, 1963.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019

☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019

☰ Lire notre article « Élisée Reclus, vivre entre égaux », Roméo Bondon, septembre 2017

☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017

☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017

☰ Lire notre article « Blanqui et Bensaïd : l’Histoire ouverte », Émile Carme, mai 2015